前 言

“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。”锦书、尺素、笺、函、札,在中国古代都指“信札”,由这些又衍生出尺牍、书牍、双鲤、鸿雁、玉函、书札、彩笺等等信札的雅称。

书信历史悠久,可追溯到商代,东汉蔡伦改进造纸术后,书信的写作和传递更加方便,逐渐发展演变为现代的“信函”。但随着现代通讯技术的发展,“书信”逐渐失去重要性,但它仍具有独特的价值和意义,是一种文化传承和历史的见证。

信,可以承载新婚儿女的思念,鸿雁传书,遥寄相思;信,也担负着朋友的问候,案头尺牍,倾诉衷肠;信,还寄托老师对弟子的拳拳之心,浅浅字句,深深嘱托。信,是那个“车、马、邮件都慢”的时代,相隔两地的友人漫聊笔谈的重要媒介,可以让我们看到思想一贯连续所写下的字句,富有魅力与惊喜。

展览现场

这些信札,并非完美如打印一般的机械精准,反而有各种各样的瑕疵,却也造就了信札在内容之外,种种生动细节展现出的书写时代的神韵。像是为了适应毛笔字书写所精心裁叠的信纸毛边;像是被随性涂黑、更正的笔误;像是紧急寄出的信札有着不规则的信纸形状……

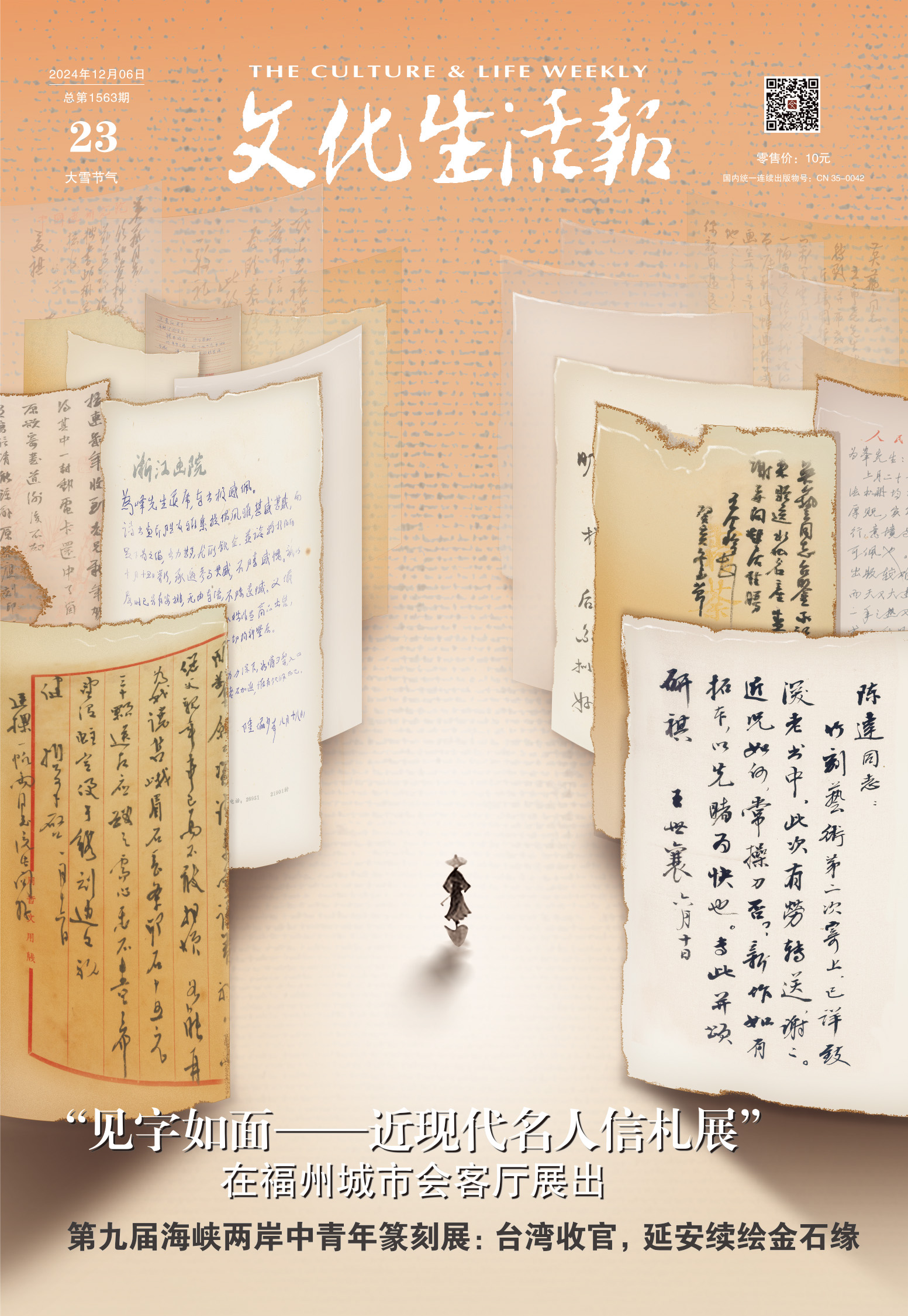

“见字如面——近现代名人信札展”扎根于福州的深厚底蕴与多彩人文,广搜近现代名人信札,汇集了闽中名人与友人来往的信札三十余封。寄件人涉及学者何振岱、施蛰存、冰心、郑逸梅、潘景郑、王世襄、周退密、张中行,著名书画家刘蘅、王个簃、陆俨少、施南池、潘主兰、沈觐寿、沈锡纯、赵玉林、沈柔坚,著名印人周哲文、石开等人。

展览现场

翻开一个世纪以来的信札,时代的记忆扑面而来。有关学术探讨、诗词唱酬、书画篆刻研究等,还有请异地友人代购书画用具、生活用品等。从内容中,可以真实窥探寄件人的学问修为、语言风格,了解他们的生活境况,触及他们的精神与情感世界。

“甚感甚感,叹服!叹服!至念至念。”一封书信,一段历史,书信背后,风云舒卷,离合悲欢。展厅中与这些信札的一次会面,想必会让大家与这些寄件人短暂成为友人的感受,也可能会和王世襄发出一样的感叹,“此次游榕乃得相晤,何快如之!”

文化生活报社

二○○四年十二月

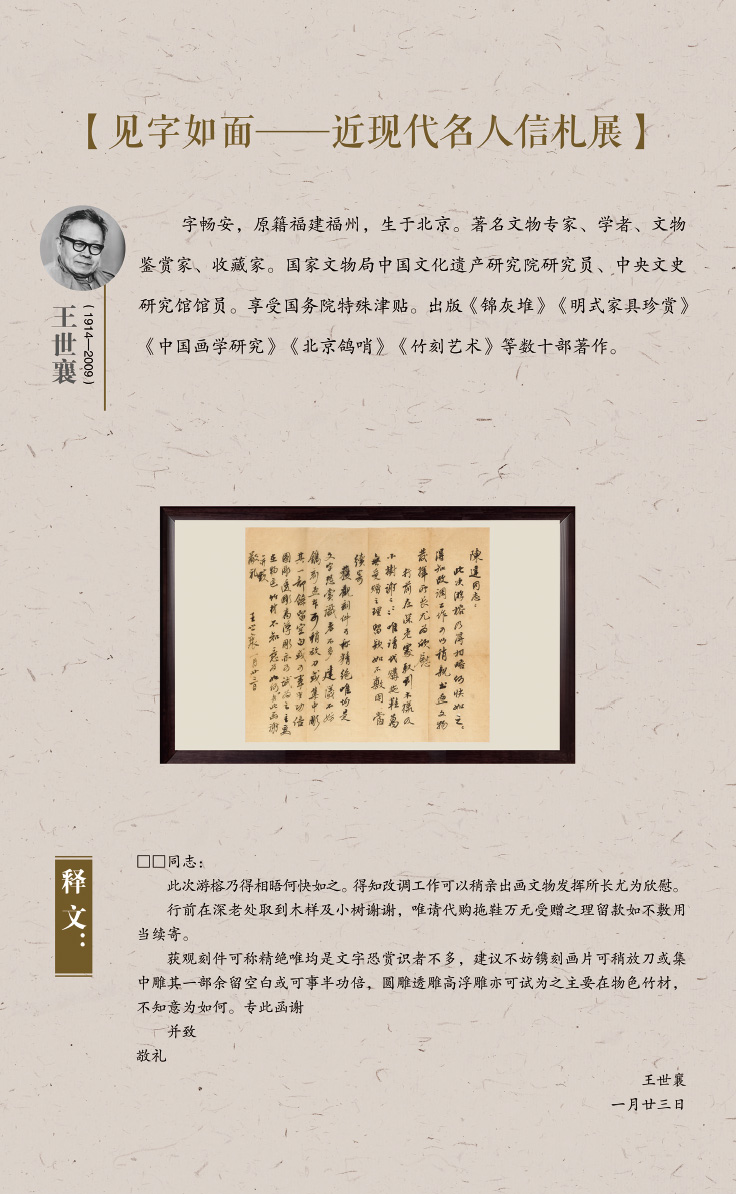

王世襄与陈达:书信中的深厚情谊与时代印记

在讯息即刻送达的今天,你是否已许久未曾提笔书写一封书信?信,曾是最初的、也最具仪式感的沟通方式和情感链接。一撇一捺,见字如面,书信所承载的情感力量远胜键盘、手机。

值此2024年末,由福州广播电视台主办、本报承办的“见字如面——近现代名人信札展”在福州城市会客厅——福之轩展厅精彩亮相。展出的一封封信札,是通往旧时光中文化记忆的通道。

其中,文物专家、学者王世襄与传统艺术家陈达的往来信件,恰似一颗独特而温润的明珠,吸引着我们去探寻。从看似平常的“代购”请求,到对彼此近况的分享,再到艺术创作上的深度交流,信札不仅勾勒出两位名人之间的真挚情谊,更折射出那个时代的独特风貌与文化印记。让我们顺着这文字的脉络,走进他们的世界,感受那纸墨间流淌的深情厚意与时代余韵。

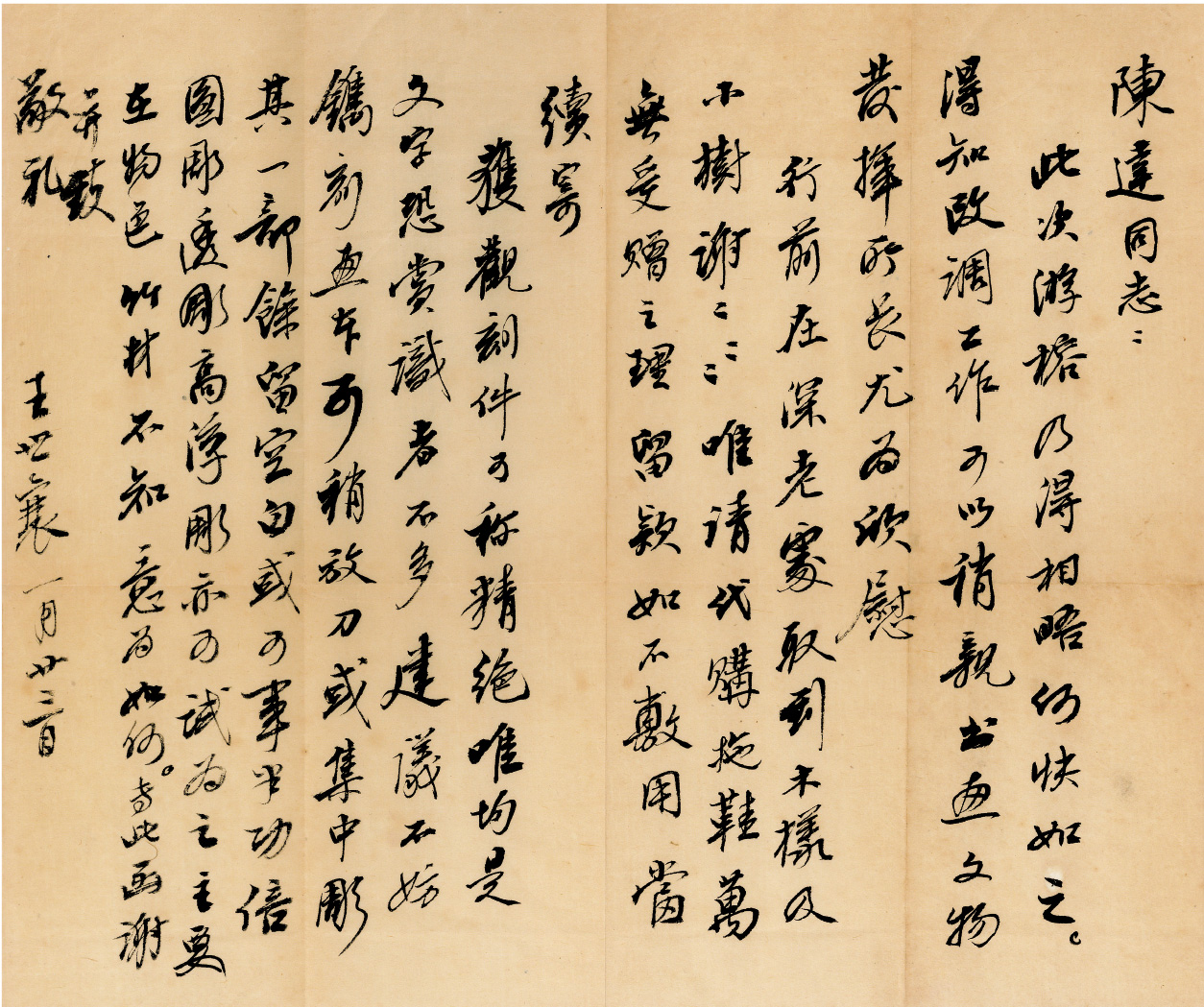

王世襄写给陈达的信件

“唯请代购拖鞋,万无受赠之理,留款如不敷用,当续寄。”王世襄在致陈达的信件中,竟提出这样的请求。究竟是何种拖鞋,让身处北京的他特意拜托远在福州的陈达代购?原来,彼时福州建有著名的“华侨塑料厂”,其生产的“白鸽牌”泡沫拖鞋声名远扬。王老听闻后,便特意让陈达老师帮忙购置一试。此等小事,足见二人交情匪浅。

这封信的内容远不止于“代购”一事。其开篇写道:“此次游榕乃得相晤,何快如之。”字里行间满溢着二人在福州相聚时的欢愉以及对时光飞逝的感慨。紧接着,王老又与朋友分享其近况:“得知改调工作,可以稍亲书画文物,发挥所长,尤为欣慰。”工作的调动使他能够与心爱的文物相伴,其欣喜之情跃然纸上。

此外,王老还在信中针对陈达的竹雕创作提出了专业且颇具建设性的建议:“获观刻件可称精绝,唯均是文字,恐赏识者不多,建议不妨镌刻画本,可稍放刀或集中雕其一部,余留空白,或可事半功倍。圆雕、透雕、高浮雕亦可试为之,主要在物色竹材,不知意为如何?”这般真挚地交流与指导,彰显出王老对陈达艺术创作的关注与期许。

从前“车马很慢,书信很远”,在那个“纸短情长”的书信年代,每一封信件都承载着深厚的情感与珍贵的记忆。如今,“见字如面——近现代名人信札展”似乎带着我们重回往昔,一封封信件,就是一个个被岁月尘封的动人故事,余韵悠长。

本报综合