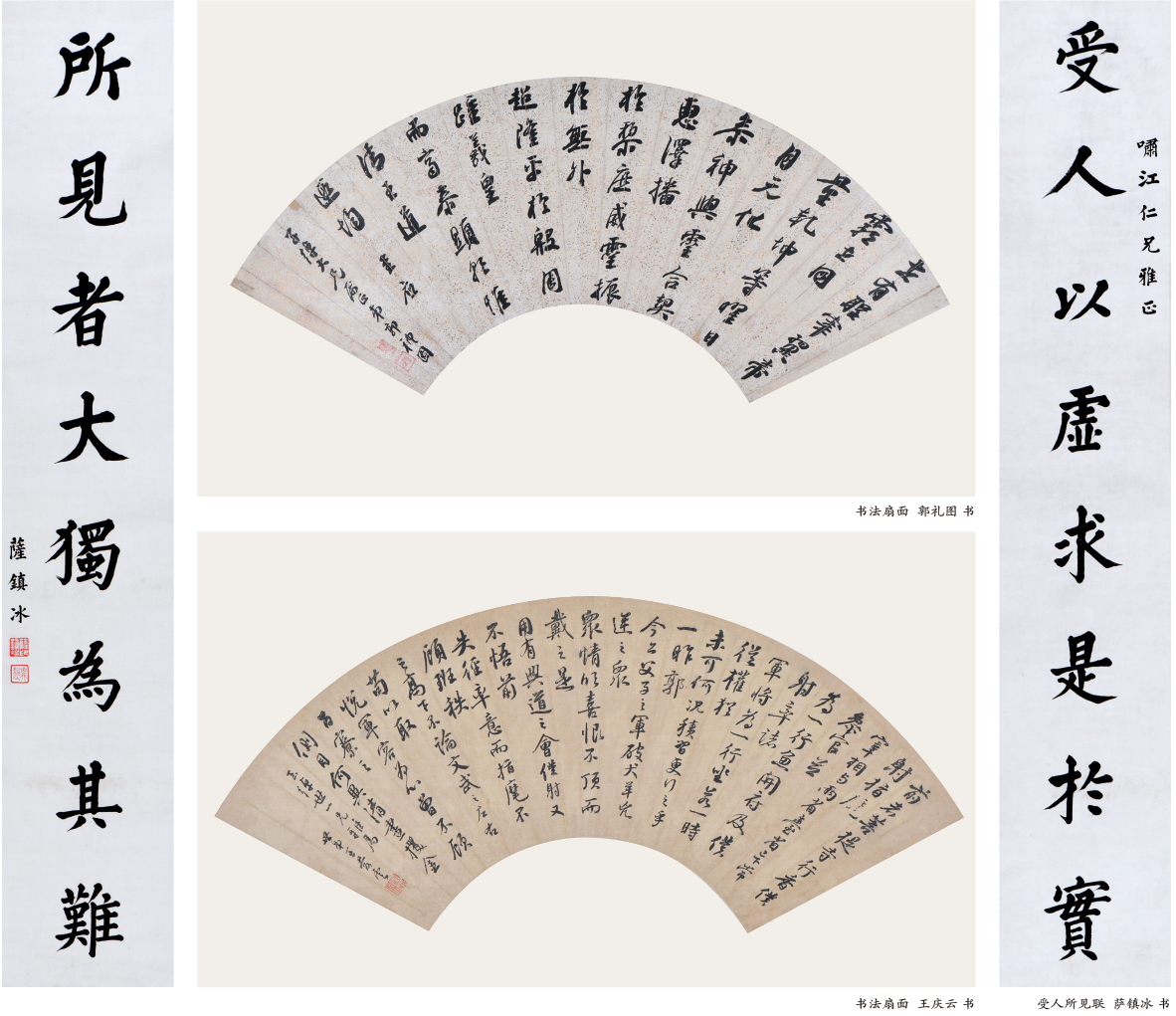

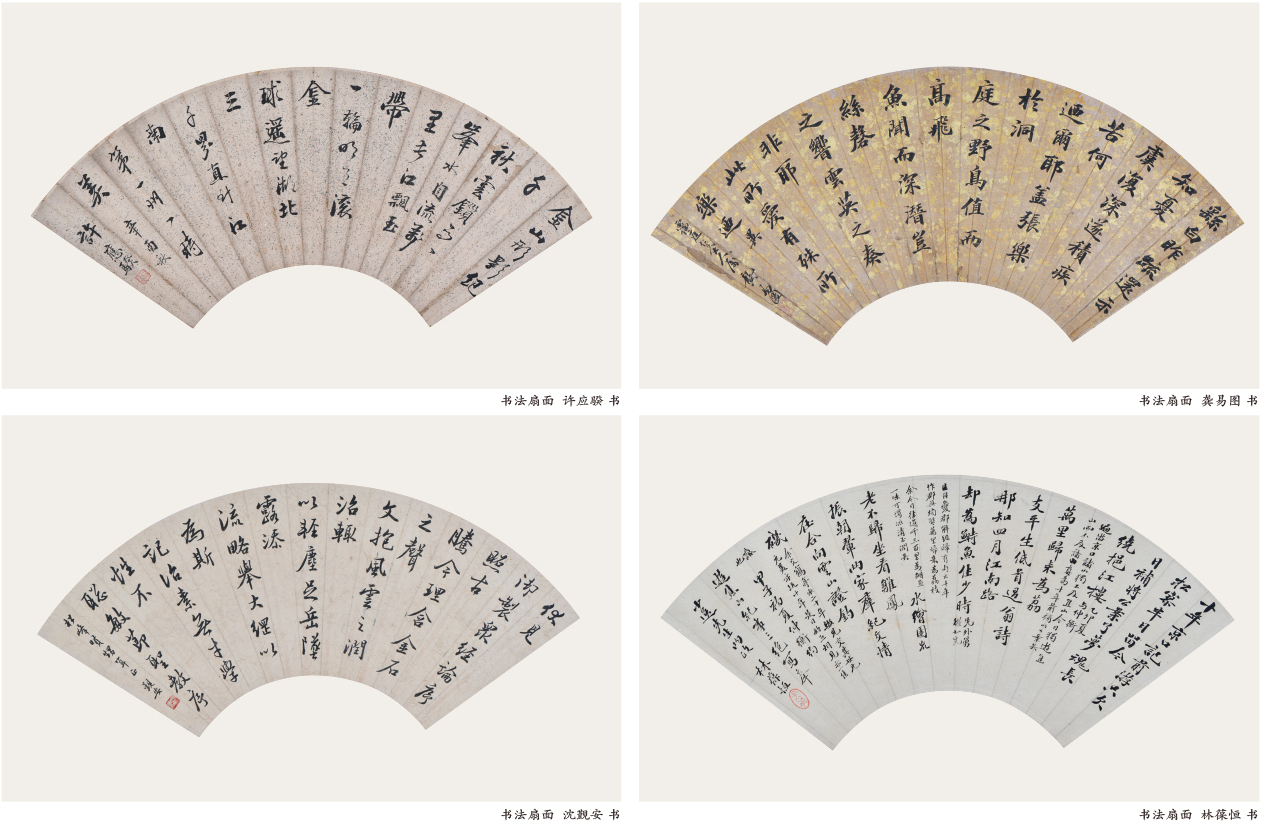

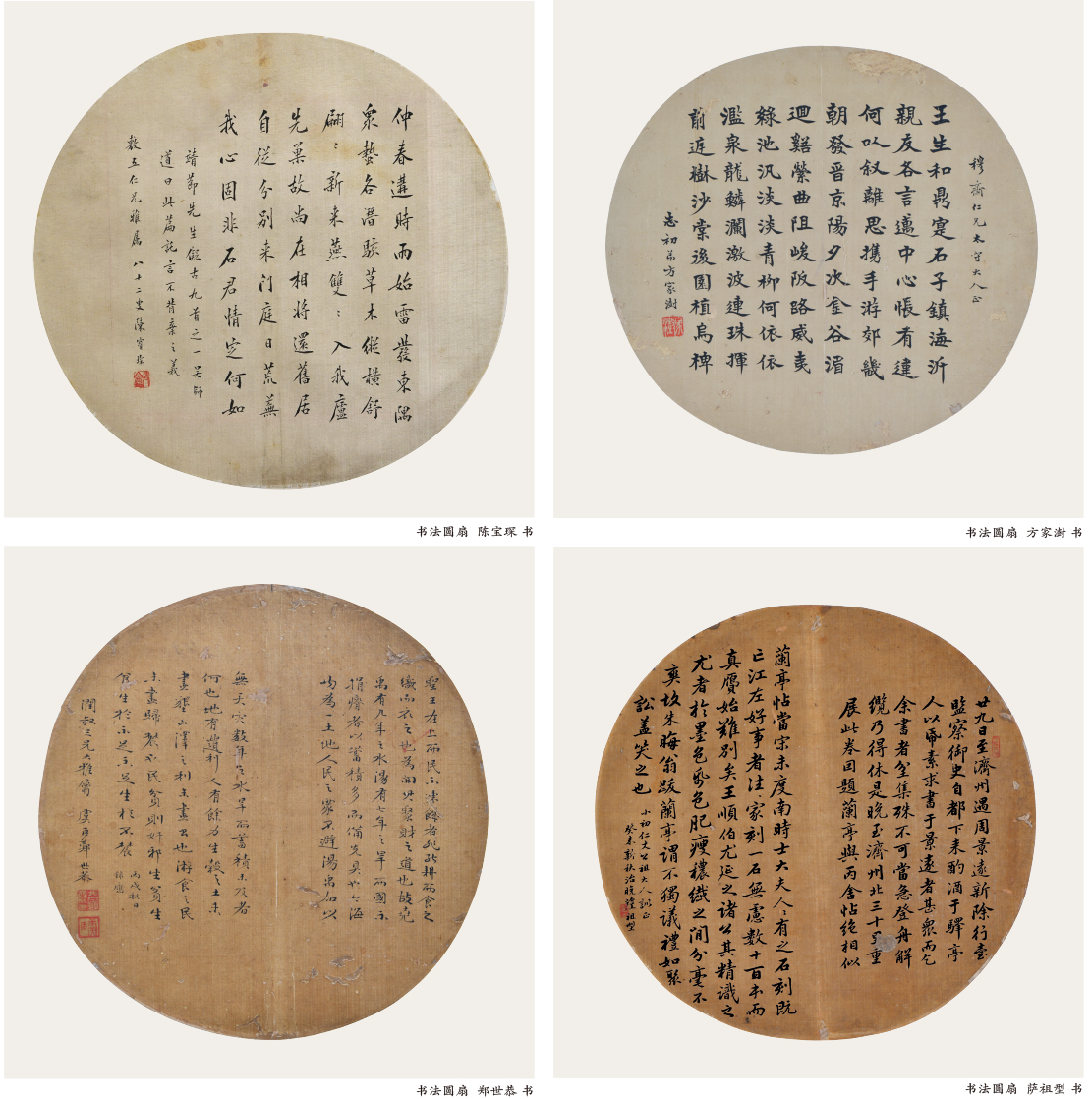

近日,“纸上丰神”闽都近现代名人书法展在福州城市会客厅展出,生动演绎了现代闽生活72式的丰富多彩。展览汇聚了林则徐、沈葆桢、陈宝琛、严复等60余位近现代闽地名家的百幅书法珍品。这些墨迹不仅是艺术的展现,更承载着文人学者间深厚的情感纽带与思想传承。

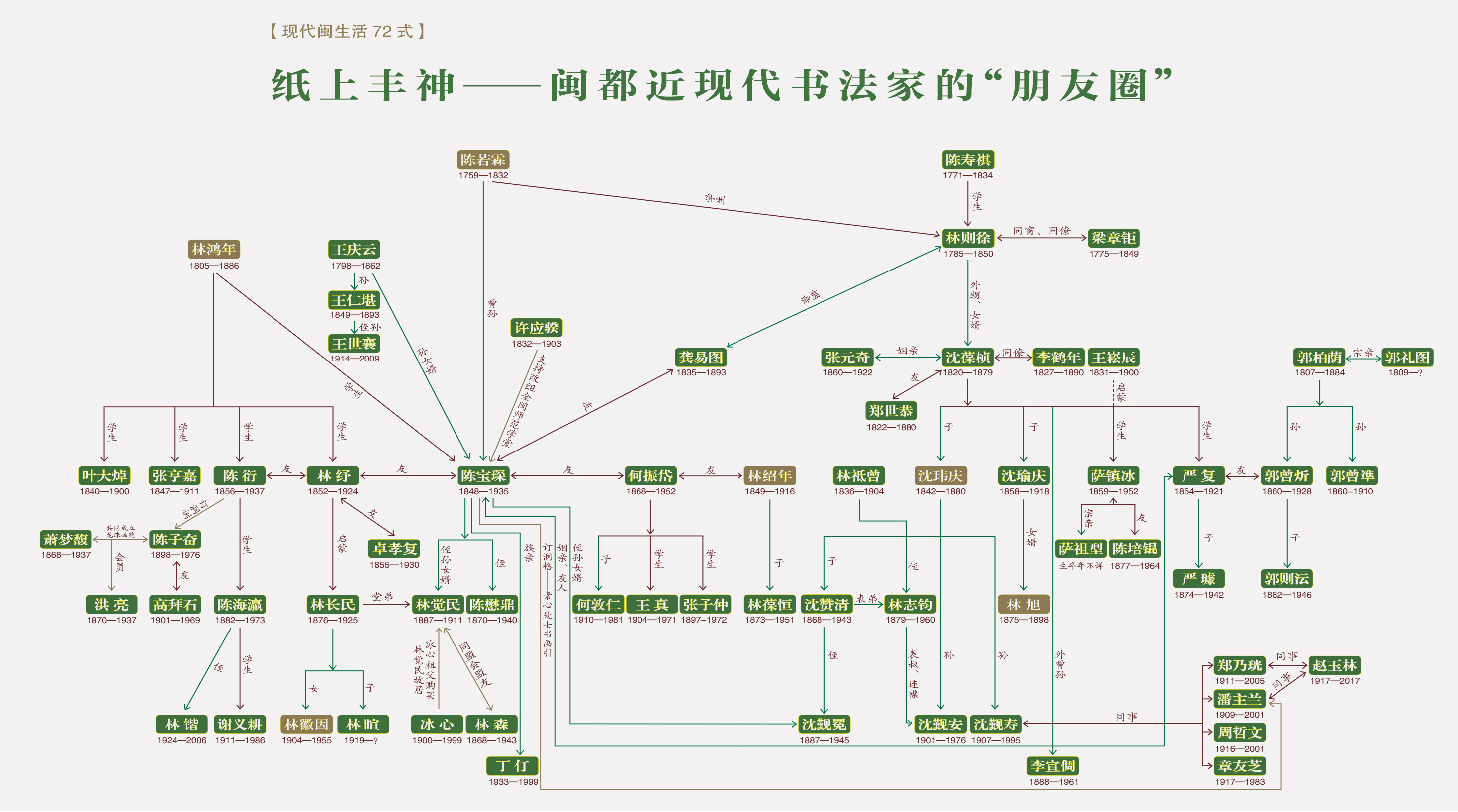

为深入探讨闽地书法的文化脉络,展览举办专题研讨会,通过梳理闽都近现代名人之间师承、交游与亲缘关系,从不同视角出发还原清代以来的闽都名人间互动的历史图景。本次研讨会由文化生活报社编辑部主任马洛主持,来自书法界、文史界、美术界及教育界的多位专家学者齐聚一堂,共同解读笔墨背后的故事,探寻“闽都文化”薪火相传的精神密码。以下精选研讨会部分精彩发言,与读者共同探讨。

研讨会现场

陈达(传统艺术家)

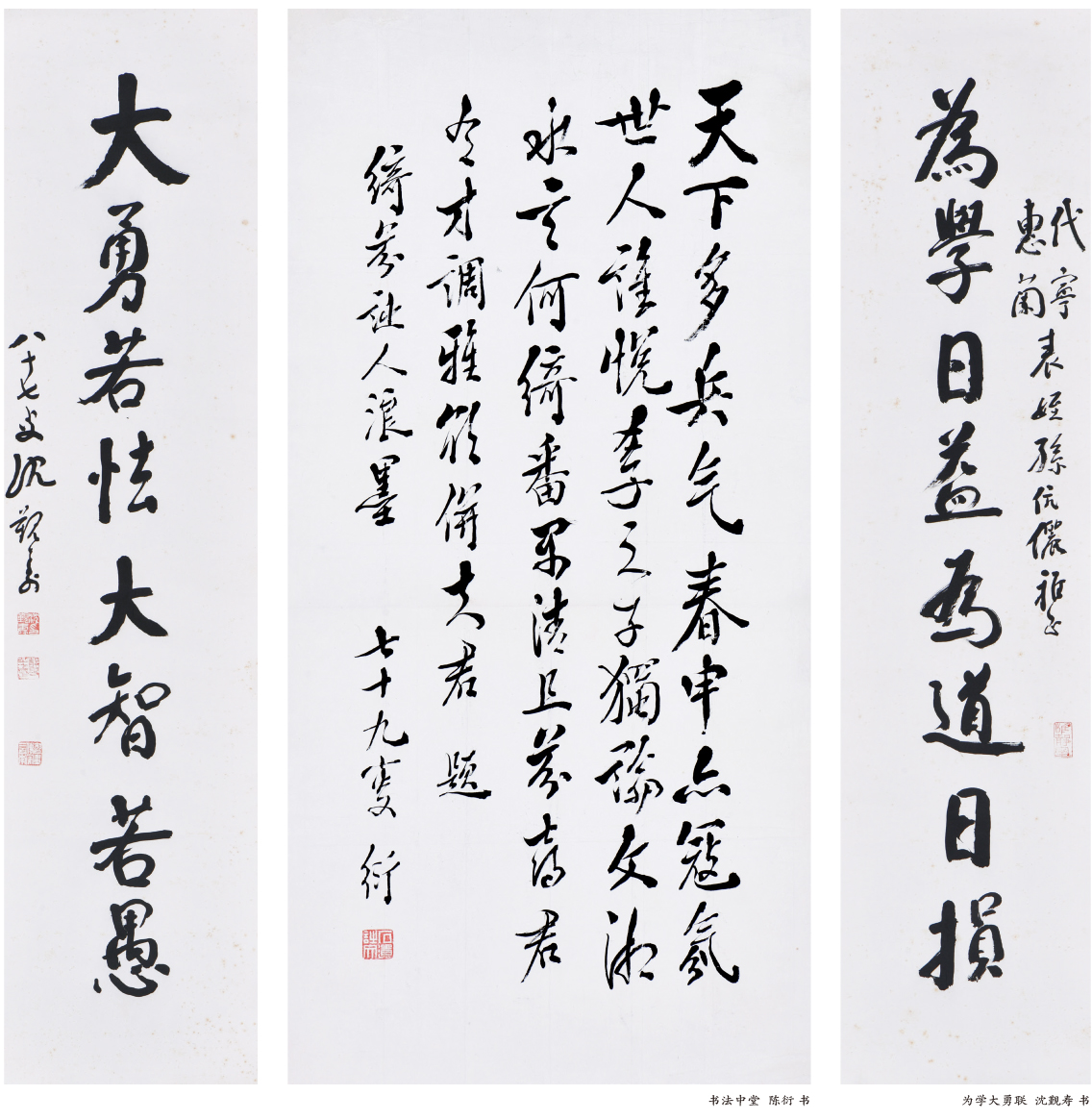

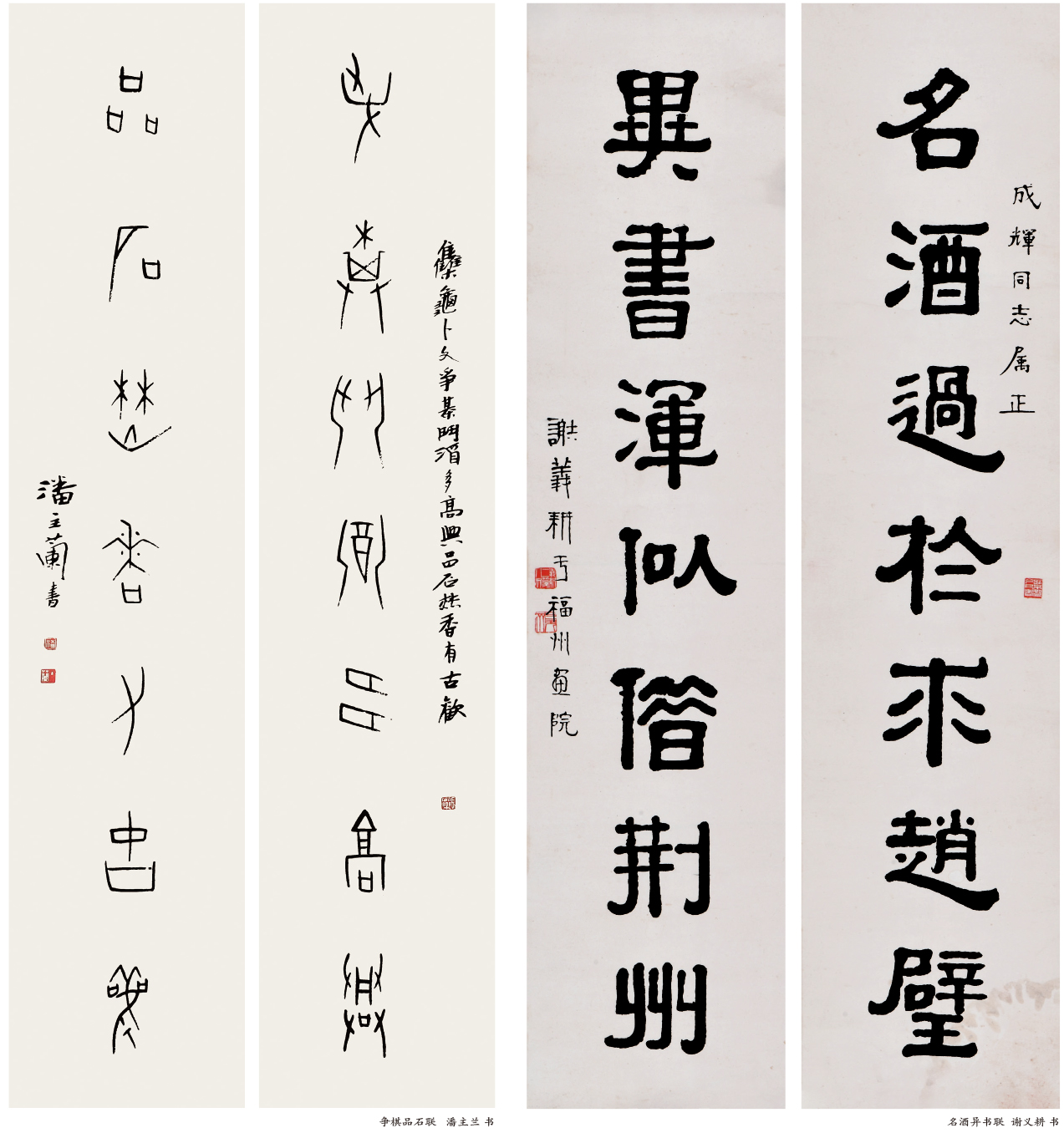

此次展览系统梳理了福州本土书法家的艺术成就,让许多鲜为人知的师承关系与交往脉络清晰呈现。我早年追随了很多福州名家为师,比如谢义耕、陈子奋、潘主兰等,亲历了福州书法圈薪火相传的盛况。

展中林则徐的雄浑正气、严复的文人气骨,皆可见闽都书法“字以人传”的特质。这些散落于民间的珍品能汇聚一堂,实属难得,为后来人充分梳理了福州书法的历史渊源。

沈英艺(福建省文物鉴定中心书画类特约鉴定专家)

展览把“朋友圈”的形式用在古人交往上,今为古用,非常精妙,值得点赞。展览生动勾勒出福州近现代名人群体的艺术互动,涵盖林则徐、郭柏荫、萨镇冰、严复、林纾等兼具科举功底与艺术造诣的代表人物;作品呈现了福州书院的文脉传承,特别是鳌峰书院与正谊书院两个书院的名人;尤为珍贵的是,还呈现了在各个领域都有重大成就和巨大影响的一批精英。

展览精准把握了“闽都文化”的脉络,汇集了相当一部分珍稀作品,是一场跨越时空的文人精神盛宴。

卢为峰(福建省民间文艺家协会副主席)

这次展览展示的十七世纪至二十世纪近300年60多位福州精英的书法作品,这里面无论是政治家、军事家、思想家、外交家,还是文学家、教育家、艺术家,皆有囊括。其中林则徐、沈葆桢、严复、林纾、林长民、林觉民等,则是中国近代社会转型或社会革命中的开先人物、先进分子。从梁章钜、林则徐、王庆云、郭柏荫、沈葆桢、沈瑜庆、许应骙等封疆大吏,到福州鳌峰书院、凤池书院、正谊书院、致用书院四大书院山长,还有状元、进士、翰林,再到13个文化世家的翰墨传承,他们之间又多有联姻,形成交错的亲戚关系,共同构建出立体的人文图景。传统文化对他们的熏陶,是潜移默化的,又是久远绵长的。他们并不以书法家名世,但其书法却极具功力,丰神毕现,光彩照人,允称艺术珍品。有一点缺憾是,因为翰墨作品征集不容易,有些名贤在展览中未能呈现。

傅永强(福州市美术馆原馆长)

当今各类的展览甚多,而本次展览最为难能可贵的有两点:其一,策展立足本土,充分挖掘本土历史文化资源,为更深入、多维度的挖掘提供了良好视角;其二,正如大家所说的现代“朋友圈”概念,其核心在于文脉传承。这一点之所以意义非凡,是因为现代人或许容易忽视或未能深刻意识到文脉传承的重要性,而此次展览以“朋友圈”的形式,梳理呈现人物间的世系关系与学术传承脉络,多种关系交织,有血有肉,既突显了文脉的基因,又有时代的烙印和个人轨迹的变化发展,极具价值。

此外,在梳理过程中提到潘老相关内容时,我联想到陈宝琛1928年80岁时,为20岁的潘主兰代定“润格”。润格在我国文化史上起源甚久,据黄宾虹先生考证,始于隋唐,盛于宋元。现存最早的润格,见于明末李日华《山居随笔》,记载了他的“润格”。而书画家订有润格的风气则始于清末的上海。前辈为后学代定润格十分常见,一是对后学的提携、肯定和鼓励。二是彰显出前辈的古风。

二十多年前上海画报出版社曾出版过一本近现代金石书画家的润格,我购得此书后翻阅,感觉很有史料价值,也感到有趣、有故事。从书中可以看到当时书画家非常具体的作品定价,透过这些可反观当时的社会和书画界状况,以及书画家对自己作品的市场定价和期许,蕴含着历史的经验和教训。例如,当时北京有些名家的润格很高,而齐白石却低于他们,这便引发了我们的思考:艺术能否仅凭社会地位、炒作热度及市场价格来衡量其价值?如今,随着时间的变迁,尤其感到有非常重要的研究和启示作用。由此可知,学术、艺术最终还是要以最客观的时间沉淀和历史座标来检验。对于从事艺术创作的人来说,是以艺术为本位,还是以金钱为本位?专注于商品意识,还是艺术追求?这金钱与艺术间的关联和矛盾,不能不说是一项严肃的人生选择题。窃以为在从艺道路上保持纯粹的初心,不为眼前的利益所干扰,注重人品的修养、学识的积累、艺术的感悟、 格调的提升,从而达到至高之境。

此次展览有如一股清流,正本清源,为从事学术研究和艺术创作相关领域的人们提供了一个很好的欣赏、借鉴与思考的空间。我想这也是此次除了策展的本意之外另外生发出一个当下的课题。

龚任界(福建理工大学教授)

本次展览最动人的特质在于让每件作品都焕发出鲜活的生命力——严复的雍容文气、陈宝琛的端严风骨、林森的山水襟怀,都在笔墨间跃然纸上。这种“见字如见人”的感染力,恰是当下许多技法精湛却缺乏人文温度的书法展览所缺失的。

展览不仅呈现了书院文化、摩崖石刻等对闽都书风的塑造,更启发我们思考:文人书法背后的诗书画修养与生命体验,才是艺术持久魅力的核心。若能进一步扩容“朋友圈”概念,梳理闽籍京官等群体互动,并推进资料数字化建设,将为文化传承开辟更广阔的学术空间。

林学春(福建省书画研究会监事长)

此次展览最动人之处,在于每一件先贤手泽都承接着历史深厚的文脉。时间节点上封存的片断,是个人也凸显时代。展览作品的形式很多样,有对联、立轴、扇面,还有小信笺,品读中可以感受到笔墨的灵光——严复诗稿的忧患意识、张元奇书法的劲健、王真小楷点画间的优雅……作品中真草篆隶或工妍、或厚重、或洋洋洒洒,见笔墨更见性情。

作品的字里行间可以体会书者的心境,例如林森大字对联“誓以匹夫纾国难,艰于乱世得人才”,笔酣墨畅,气度恢弘,内容极具感染力,字字千钧,熔铸人格国魂,这才是书法深层次的意义。

这些墨迹远非简单的技法展示,书院山长的治学经验、文人间的诗词唱和,乃至国难中的呐喊,壮士心中的柔软,才女的兰馨桂质,在文字与点划间自然流淌,如涓涓细流滋润着后来者的心灵。当下书坛由于展厅效应,以形式与技巧博人眼球,很少书写自己的诗文,这就导致在形式上求新求变,内质上干涸空洞。先贤法书对文字的敬畏,笔底生命体验的灌注,如同一面镜子映照当下——若无文心滋养,所谓创新终归属于空壳而己!

展览现场

李永新(闽江师范高等专科学院副教授)

本次展览最珍贵的,是作品的调性,让我们在重温文史知识的同时感受到了作者人格上的修为,进而重新发现书写的人文价值。

福州历史上无数文人雅士豪杰侠客的书写遗存、闽都摩崖石刻匾额楹联的千年风骨,都在笔墨间传递、塑造着这一方水土超越时空的人格力量。在此次展览作品中有所体现,令人欣喜。展览中,我想着重谈及林觉民的《与妻书》。在我看来,这篇作品在20世纪的书写佳作中,足以位列前十。尽管本次展出的并非原作,但仍颇具感染力。书写本身确有其独特魅力,足以使人产生“见字如见人”之感。

当下,人们对“朋友圈”好像比较反感,但我们展览所构建的近现代福州名人“朋友圈”,却能让我们从多重关系维度中,看见很多丰富的细节。同时,这也引发了我们更多的思考:在构建文人“朋友圈”的过程中,我们更应深入发掘那些承载着地域记忆、却尚未被充分认知的书写者,使这些书写真正成为我们探索闽都人文精神的直观图谱。

林怡(福建省委党校社会与文化学部教授)

此次展览以书法为引,展现了闽都文脉四个世纪绵延不断与世家大族传承不绝的密码。三大核心关系之价值尤为突出:

其一,世家联姻构建的文化网络(如林则徐、沈葆桢、陈宝琛、严复等家族相互通婚),使文脉在血脉中延续;其二,师生师友的学术传承(如林长民在杭州拜师林纾等),形成跨越时空的艺文共同体;其三,同僚与上下级关系(如林则徐与其僚友杨庆琛等),立体、多层面、多时段地勾勒出文脉学脉的谱系。

特别值得注意的是,林步荀、薛绍徽等才女群体和被忽略的家族关联,亟待通过专题研究补全这幅文化拼图。展览启示我们:真正的文化传承,既需要守护如林森书法般“雄浑厚重”的显性文脉,也需要挖掘那些维系文明根脉的隐性纽带。以后可以分专题、分门类挖掘、研究、展览,例如家族关系、师生关系、道友关系等,这样内容就会更丰富。

陈灿峰(书画学者、鉴藏家)

本次展览以“闽都近现代名人的朋友圈”为主题,首次系统梳理了福州地区晚清至近现代文人艺术交往的脉络。其学术价值不仅在于汇集散落各处的珍贵藏品,更在于开创性地以社会关系网络视角重构地域文化史。策展团队将笔墨技法研究与人文交往研究相结合,突破传统书展局限。

未来可以更加深入挖掘“过闽文人”现象——那些在闽短暂停留却影响深远的外来者,探究他们的艺术实践如何影响福州本土文艺。策划“闽台书风”“入闽名宦”等专题展,这类跨地域研究或将重新定义“闽都文化”的边界。揭示外来名宦与本土文人的互动影响,这种研究范式对地域文化研究具有方法论意义。

徐东树(福建师范大学美术学院教授)

“纸上丰神”主题深刻揭示了书法艺术的本质特征。展览中那些文人信札(如林长民与徐志摩的书法作品)虽非刻意创作,却因自然流露的文心墨韵成为艺术珍品,印证了中国“无意于佳乃佳”的独特美学观。这些作品跨越时空仍能传递鲜活的精神温度,正是“丰神”的诠释,也是“字如其人”传统的最好体现。

“朋友圈”这种形式意义很好,是对文脉的梳理与传承,这个环节在我们这代人不能丢失,要把它串联起来,形成更大的文化框架,让世世代代从中感受民族文化的历史格局和氛围。

张永海(福建省美术家协会副主席)

作为画家,在美术创作中,我深刻体会到书法的重要性。像吴昌硕、齐白石、陆俨少、黄宾虹等大家,当遮蔽题款时,画面也会感觉不完整。只有书法与画结合才是完美的。

闽都名家如陈子奋的白描造诣,正是书法根基的直观体现;潘主兰的书法成就与其绘画的结合,也印证了书画同源的理念。展览中那些古典书法所展现的生命体征,有的张扬,有的率性,有的谦卑,有的矜持,恰是当代“展览体”书法所缺失的文化基因。

余端照(福建省书法家协会原驻会副主席兼秘书长)

书法创作需做到:取法来路要明显,有比较恰当的格调,有技术含量并有质量,有个人艺术语言即个性。中国书法既要有传统共性又要有个性,是一对矛盾体,需要处理好两者的关系,把握好“度”。

本次展览系统呈现了闽都文人书法的双重性:科举体系中培养的“馆阁体”与近代转型期的个性探索。这种历史脉络揭示了中国书法的核心命题——在“法度与性情”的平衡中,前者确保文化基因传承,后者推动艺术演进。

展览中很多跨界文人的墨迹,他们都不是职业书法家,从事不同的职业,如文学诗词创作、军事、翻译等,如学者兼外交家的严复手札,跨界特征明显。认真研究这些作品能获得许多启发。

翁志承(福建省画院党支部书记、副院长)

本次展览的“朋友圈”独具精神气质与内涵。从这些人物的身份、交往、社会责任感及其对社会的贡献来看,这是一个有高度和厚度的朋友圈。

从艺术风格上来看,展览呈现出碑帖交融的学术特征,是考察中国书法近代转型的重要地域样本。同时展出的作品在精神气质方面主要体现在两方面:一方面展现了重学养、尚气节的“闽学”传统。书写是他们的真实日常,即便书写是茶余饭后的生活“余事”,但他们也时刻不忘“大义”,视图通过笔墨来回应时代的视觉需求,实现“立言”与“立德”的艺道统一,这是中国文人独有的气质,也是“闽都文化”内涵的体现。

另一方面体现了“出世隐喻”与“入世忧患”的双重性。如林则徐作品中展现出的担当、厚重、雄浑;林纾作品中展现出的散淡、飘逸、潇洒等等。这也呈现出闽都文人“外柔内刚”或“外刚内柔”的审美双重性的特质,反映出闽都文人刚柔并济的双重性格属性。这种独特的双重性在书法表现中既矛盾又统一地呈现,寓示着书法艺术不仅是传统文人的视觉表达,更是他们对文化的传承与历史担当!(以发言先后为序)

专家学者们合影

笔墨千秋,文脉长青。从林则徐的雄浑到严复的隽永,从摩崖石刻的遒健到信札小笺的温情,本次展览展现了文人雅士“以书载道”的精神追求。此次展览是一场闽都文脉的溯源,这些穿越时空的墨迹,让我们看见闽都文人如何在笔墨间安放家国情怀、学问修养与生命体验。

期待这场展览成为一个起点——让更多人沿着这些发黄的纸页,触摸福州文化的脉搏,汲取艺术的生命力,在当代继续书写属于这个时代的“文人朋友圈”。

本报整理